【獣医師が解説】愛犬が食糞をする理由とやめさせる方法

普段はとってもかわいい愛犬が、うんちを食べている…!初めて見た時はとても衝撃的な光景かもしれません。犬がうんちを食べることを「食糞」と言います。口臭も気になりますし、飼い主さんにとってなるべくやめてほしい行動ですよね。

ここでは犬が食糞をする理由や、その対策について解説していきたいと思います。

目次

愛犬の口がうんち臭いときは食糞をしているかも…

愛犬が近づいてきた時、ペロペロと舐めた時、すごく口が臭うことがあります。歯周病が原因で臭う場合が多いですが、それ以外にも生理的な口臭や病的な口臭など様々な原因があります。

愛犬の口臭の原因と対策についてはこちらからご覧いただけます。

基本的にうんちのような臭い物を食べてしまった場合の口臭は、生理的な口臭と言われるものです。人で言うと、ニンニク料理を食べて臭うのと同じです。

これは生理的な口臭のため、病気ではありません。歯磨きなどで口腔ケアをすることで、臭いを軽減することができます。

犬の歯磨きの詳しいやり方はこちらからご覧いただけます。

歯磨きは、お水だけよりも歯磨きペーストを使用した方が、臭いも軽減しやすくなるのでおすすめです。

おすすめの犬の歯磨きグッズはこちらでご覧いただけます。

犬が食糞する理由

ここでは、犬が食糞をする原因を解説します。

本能的な行動

元々犬にとっての食糞は、本能的な行動であり異常ではありません。食糞をすることで身の回りの生活環境を清潔に保ち、寄生虫の感染を防ぐための行動とも考えられています。

また、母犬が子犬のうんちを食べるのも正常な母性行動の1つです。そのため、食糞は変な行動をしているのではなく、本能的なものとして行っているのかもしれません。

食事が足りていない場合

食事の量が適切に与えられていない場合に、食糞を行うことがあります。成長に合わせて十分な量の食事ができないと空腹状態になり、うんちなど食事以外のものを食べてしまいます。

関心を求める行動

飼い主さんの気を引きたくて、食糞をすることがあります。食糞をしたときに飼い主さんは怒っているつもりでも、愛犬としては構ってもらえていると感じているかもしれません。

常同行動

常同行動とは、1つの物事にすごく執着してしまう行動です。そのため、うんちに異常な興味を持ってしまい食べることがあります。

不安な行動

お留守番など不安な時にのみ、食糞をしてしまうことがあります。

遊びとしての行動

遊びの延長で、うんちなどの身近なものを口にしてしまう場合があります。

疾患がある場合

身体的な原因では、消化器系疾患、肝臓系疾患、貧血、栄養不足、ホルモン系の内分泌疾患などを考えます。これらは、多食傾向になったり、食べ物以外を食べてしまう場合があります。チアミン不足との関連性も考えられています。

認知機能の低下

高齢犬になると認知機能が低下することがあります。今までは食糞をしなかったのに、高齢になってから食べ始めた場合は認知症が疑われます。

食糞をやめさせるには口臭だけが理由ではない

食糞をすると、口臭が一番気になるかもしれませんが、問題はそれだけではありません。感染症や命に関わる危険性もあります。それぞれ解説していきます。

寄生虫の問題

食糞をすることで、寄生虫に感染する可能性があります。

寄生虫のいない状態の自分のうんちだけを食べている場合は感染しません。しかし食糞が日常的になり、他の犬や猫のうんちまで食べてしまうと感染リスクが高まります。

寄生虫に感染した動物のうんちを食べると、食べた犬は寄生虫に感染します。感染した自分自身のうんちを食べることで、駆虫しないかぎり、犬の体内で寄生虫が増え続けます。

異物を食べる癖がつく

食糞をする子の中には、うんち以外にも何でも食べてしまう子がいます。ビニールやプラスチックなど消化できないものを食べてしまうと危険です。胃に停滞したり腸に詰まったりする危険があります。特に、腸閉塞は命に関わります。

また食べるものによっては、中毒を引き起こす可能性があります。食事の量が足りなくて食糞をしている場合は、何でも食べてしまうことがあるので注意してくださいね。

愛犬の食糞をやめさせる方法

口臭や健康のために、食糞はやめてほしいですよね。食糞を止めさせるには、うんちのコントロールがメインになってきます。飼い主さんがいる時、いない時に分けて見ていきましょう。

飼い主さんの目の前で食糞したとき

まずは飼い主さんがいる際に食糞をした場合について解説します。

うんちをすぐに片付ける

なるべく愛犬がうんちをしたらすぐに片付けるようにしましょう。子犬の頃は特にうんちをする回数が多いです。とても大変ですが、成長とともに回数は減ってきます。

食事を変更する

うんちの味自体をまずくするのも1つの手です。食事を変えたり、食肉軟化剤を使用することで便の質が変化します。特に食肉軟化剤を使用すると、うんちが美味しくなくなると考えられています。ペットショップなどで販売されているので試してみると良いかもしれません。

病気がないか確認

消化器系、肝臓系、貧血、ホルモン系の内分泌疾患などがあると、多食傾向になったり、食べ物以外を食べることがあります。血液検査や画像検査で診断ができるので、色々試してみても原因がわからない場合は一度確認すると良いですね。

構わないようにする

食糞をすると飼い主さんが来てくれる、構ってくれると思い、気を引く行動として行っている場合があります。食糞を止めさせたくて、すぐに駆け寄って声をかけてしまいがちですが、淡々と片付けるようにしましょう。

食事量を増やす

食事の量が足りていないと、お腹が減っているためうんちを食べてしまいます。ドッグフードの裏面に、食事の目安が書いてありますが体格によっても適正量は変わってきます。体型を見ながら、食事が足りているかを確認しましょう。

飼い主さんが留守のときに食糞したとき

飼い主さんが見ていない際の食糞は、なかなか対策するのも大変です。それぞれ見ていきましょう。

うんちのタイミングを変える

食糞対策では、やはりうんちをすぐに片付けるのが一番効果的です。飼い主さんが留守の時、寝ている間などにうんちをしてしまう場合は、食事の時間やお散歩の時間を変更してみましょう。うんちをするタイミングを変えられるかもしれません。

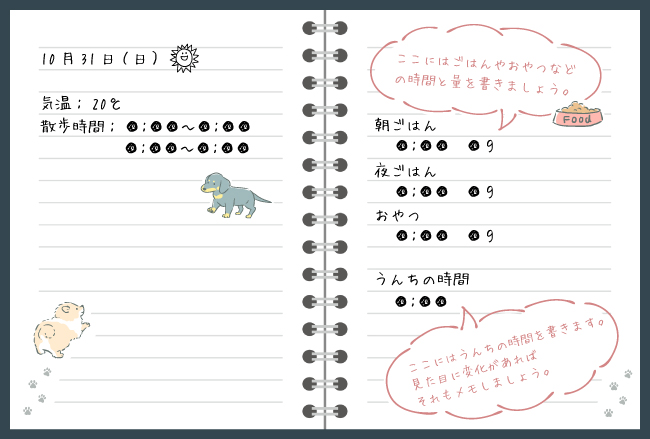

最初のうちはノートに、食事の時間・量を、便の時間を書いておくと良いでしょう。ノートに書くことで、便がでるタイミングが分かってきます。

ノート作成例

飼い主さんがいる時間に合わせてうんちのタイミングを合わることで、食糞をする前に片付けることができそうです。

抗不安薬を動物病院で処方してもらう

うんちのタイミングを変えても、留守中に限って食糞をするのであれば精神的な問題かもしれません。この場合は常同障害の可能性が高いため、抗うつ剤などの治療が必要になることもあります。動物病院で相談してみてください。

愛犬の食糞行動に困ったら動物病院に相談してみよう

子犬の頃に食糞していても、成長過程で自然とやめることもあります。しかし、大人になってからも食糞をしてしまう場合はなかなか大変です。食糞をやめるまでには根気がいるかもしれませんが、先ほどの対策を参考にしてみてください。

まずは愛犬がなぜ食糞をしているかを考えて一つずつ試してみましょう。意外に飼い主さんの反応が見たくてやっているケースもあります。食糞をしても過剰に反応しないように注意してくださいね。

色々試してみても改善が見込めない場合は、動物病院のかかりつけの先生に一度相談することをおすすめします。病気の有無や、精神疾患であれば内科療法を行うこともできます。

食糞をやめさせるのはなかなか大変です。根気よくじっくりと対策していきましょう。

この記事を書いた人

千葉 恵

獣医師

日本獣医生命科学大学卒業

卒業後、千葉県の動物病院にて小動物臨床に従事